国内のロックシーンの最先端を駆け抜け、輝き続けるフロンティアたちの横顔に迫るインタビュー特集「ROCK ATTENTION」。これまで41組のロックバンド/ロックミュージシャン、ロックするアーティストを取り上げてきたが、第42回は『伝説のロッカー達の祭典 スーパー・レジェンド・フェス2015 』出演者の複数インタビューをお届けしよう。

2015年6月28日、新宿の全労災ホール/スペース・ゼロに於いて、『伝説のロッカーたちの祭典 SUPER LEGEND FESTIVAL 2015』が開催された。当日会場に集結したのは外道、頭脳警察、めんたんぴん、三文役者、THE 卍の合計5組。伝説の名にふさわしい百戦錬磨のツワモノたちが繰り広げた熱狂の模様は、別立ての特集「大盛りレポ!ロック増量Vol.32」で紹介しているので、そちらの記事と合わせて読んでいただきたい。

本特集記事「ROCK ATTENTION」第42回では、このイベント当日の楽屋にて収録することが出来たPANTA、加納秀人、佐々木忠平、花之木哲、ROLLYのインタビューをお届けしよう。間違いなく読み応えのある内容と断言できる。日本のロックの黎明期から活動を開始し、今なお第一線で活躍を続ける伝説のロッカーたちの貴重な発言の数々を、じっくりとお楽しみいただきたい。

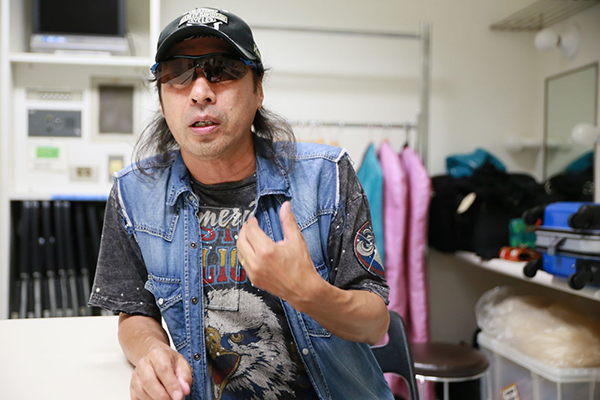

佐々木:僕は当時、金沢美術大学へ通っていたんだけど、劣等生で、先が見えなくて。で、東京でサンフランシスコとかを回っていろんなコンサートを観に行こうというツアーがあって。それに入れてもらったの。

佐々木:あんまりはっきりしていなかったけどね。バンドでは結構ブリティッシュ・ロック系をやっていたし。向こうへ行ってGRATEFUL DEADを観るまでは、あんまりアメリカン・ロックは意識していなかったわ。

佐々木:泊まったホテルがケニモア・レジデンス・クラブというところで。そこはお客さんが働いていたの。お金の無いひとたちが働きながら泊まっていて。そこは非常に良かったね。食事は食い放題。ま、俺が勝手に食い放題にしたんだけど。一皿食べ終えて「ワンモア」というとまた別のオカズが出て来るの。夕飯付きで一泊1500円くらいだったね。そのホテルにアメリカ東部の大学の医学部からドロップアウトした連中が10人くらいいて、それで彼らはGRATEFUL DEADしか聴かないっていう人たちで。

佐々木:うん。それで彼らと仲良くなって、カウパレスでやったライヴに連れて行ってもらったの。柴田徹っていう高校の同級生も一緒に行って。それで生のGRATEFUL DEADを観て2人とも気が狂って。サウンドテストをやっていて、軍用ケーブルを使って、後ろが全部スピーカーで。あんなものを聴いたら、ふつうおかしくなるよ。

佐々木:5時間やった。午後9時から始まって、午前2時に終わった。

佐々木:そうやね、ヘイトアシュベリーには往年の面影は全然無かったけど、GRATEFUL DEADの勢いは一番良かった頃じゃないかな。

佐々木:Jesse Colin Youngとか、Journey、Black Oak Arkansasとかいろいろ観たな。

佐々木:GRATEFUL DEADも知っとんたんやけど、あんまり魅力を感じていなかったね。俺、Rolling Stonesが好きだったから。でも、やっぱり生でGRATEFUL DEADを観たらね……。

佐々木:回って来た、回って来た。一緒に行った東部の学生たちはみんなアシッドやっていた。

佐々木:うん、早く日本へ帰って、GRATEFUL DEADから得たものを表現したいと思ったね。それで、まず機材を買おうと。その頃、PAシステムは東京と大阪にしか無くて。それですぐにアルティックのPAを揃えて、4トントラックの楽器車を買って。まあ、借金して。でも当時、キャロルで稼いでいた所属レコード会社が金を出してくれたから、ラッキーだったね。

佐々木:もうそれは完全にそう。独自の路線でやろうと。ツインドラム、トリプル・ギターで。トリプルとは言っても俺はあんまり弾いていなかったけど。でもまあ、俺が帰国して、残っていたメンバーが偶然にもGRATEFUL DEADを聴いていて。うん、上手く行ったね。

佐々木:そうでもなかったよ。俺らの先輩の久保田真琴さんはずっと聴いていたし。一般のロックファンにはそこまで浸透していなかったと思うけど。ただ、それは知識だったんだね。たぶんスタジオ盤を聴いてもピンと来ないんだ、GRATEFUL DEADって。でも俺はライヴを観て帰って来たから。GRATEFUL DEADを血肉化出来たね。だからめんたんぴんは、渋谷の『屋根裏』とかで3時間くらいやっていたから。長時間演奏するっていうのにも憧れたね。それは当然サイケデリック・ムーブメントの流れで。

佐々木:その頃、東京はまだブリティッシュ・ロックが人気で。だから逆にラッキーだったね。ネルシャツにジーンズという形が他には無くて、逆に目立ったね。その頃ははっぴいえんどぐらいしか、アメリカの匂いがするバンドはいなかったね。

佐々木:いや、俺が中心じゃないけど(笑)。俺、1回目の「夕焼け祭り」のときに初めてLSDを服用して、訳が分からなくなって。そのとき来ていたのは持っているひとが多くて。まあ、「夕焼け祭り」はそういう薬物体験のことが印象深いね。面白かった。

佐々木:ああ、あったね。新宿開拓地から来たバンドとか、瀬川洋さん、南正人さん、京都の拾得バンド。関西からも集まって来たから。それで、めんたんぴんは、久保田真琴さんの紹介ですぐに『拾得』に月イチで出るようになって、気に入ってもらってハウスバンドみたいになったね。

佐々木:そうやね、おらんかったね。俺らは中産階級の出身だけど、ふつうはやらせてもらえないでしょ、大学出て就職しなかったとか普通は許されないよね…でも俺らの親の世代は戦中戦後で苦労して来たから。だから子供には好きなことをやらせてあげたいという風潮があって。珍しい時期だったね、その時代は。

佐々木:それで、その頃は東京がダメだった。なんか汚い街だったね。いや、今よりもひどかったよ。俺はその頃、結婚して川崎におったんだけど。やはり、京都の『拾得』界隈が中心だったね。日本のロックに関して言うと、アメリカンとかブルース、カントリーは全部、京都だったね。東京はハードロックとかへヴィメタルで。東京はパンクが流行った頃から変わって、音楽的にもはっきりとした輪郭が見えて来たという感じだね。

佐々木:基本的には京都だったね、東京ではなかったね。作家の坪内祐三が「1972」で東京を中心に物事を書いているけど、1972年頃、東京はそんな中心じゃなかったね。

佐々木:うん、そうなんだよ、村八分が京都におったということは、デカいよ!俺は村八分が京都にいるということだけで京都に一年近く住んでいたもの。村八分に、チャー坊、山口冨士夫さんに会いたいから。そういうことは東京ではなかった。当時キャロルがいたけど、キャロルはなんとなくピンと来なかった。当時の音楽文化の中心地は関西だったのに東京が中心だったということになってしまっているね。だから、京都、大阪はもっと元気でいて欲しいね。その頃、『拾得』に日本で初めて意識的に髪を伸ばしたテリーというひとがおって、アメリカでブルースマンのLightnin’ Hopkinsと一か月暮らしていたという男で。完全にヒッピーで、ある種思想的なものも持っていて、そのひとが心のお師匠さんみたいな存在だったね。

佐々木:あと、生まれたところが近かったせいで、浅川マキさんとは親しくしていました。いろいろ美味いものを食べさせてもらったな。何のお返しも出来なかったけど。

佐々木:僕は小松市という金沢市から少し離れたところに住んでいます。まあね、小松からは久保田真琴と夕焼け楽団が出て、俺らが出て、T-BIRDが出て。人口約10万人の町から3つ出てくれば十分だっていうね。まあ、のびのび暮らせて、今も小松で酒を飲んでいますけど(笑)。俺、実は川崎市の住人なんですよ、結婚してからは。だけど川崎には馴染みの飲み屋って無いのよ。だけど、小松って全部馴染みの店なのよ。だから安心して飲めるのよ。これはデカいよね。別にその時、金が無くても「今度お願いね」ってツケが効くし。東京だと店のひととは喋らないんだけど、小松の店ではみんな喋るから。俺、3年前まで酒を飲まなかったのよ。バンドって金無いから、あんまり酒を飲む習慣が無くて。でも飲み歩き始めたら、楽しい。きれいなオネエちゃんもおるし(笑)

佐々木:福生におるんか!大変なところにおるんだな(笑)

佐々木:こういうみんなでやるイベントは久しぶりやしね。PANTAとか加納さんとか。まあ、そういう先輩方と一緒にいると、俺たちは中堅クラスだなと(笑)。だから気が楽だね。俺らがトリだったら嫌だけど(笑)。うん、のびのびやれる。「ざまあみろ、馬鹿野郎、アメリカンだよ、俺らは」みたいな(笑)

ROLLY:中1のとき、はっぴいえんどがバックバンドを担当していた岡林信康さんのライヴアルバム『岡林信康コンサート』に入っていた「かくれんぼ」と「はいからはくち」を聴きまして、鈴木茂さんのギターサウンド、吠えるようなファズサウンドに痺れました。その後、中2のときにワカベくんという小学生の頃からお兄さんの影響で洋楽をみっちり聴いていたクラスメイトがおりまして。彼から「俺はもうロックは飽きた。これからはジャズを聴く。お前、これからロックを聴くならこれを聴け」と言われてPINK FLOYDの『狂気』と当時出たばかりだった四人囃子のセカンドLP『ゴールデン・ピクニックス』を無理やり買わされました。それで四人囃子を初めて聴いたのですが、その当時の僕にはその良さがさっぱり分かりませんでした。特にB面1曲目、17分ある「泳ぐなネッシー」はあまりにも難解でしたね。「でも、せっかく買ったんだから」と思っていて。それである日、インフルエンザに罹りましてね。高熱にうなされて天井がグルグル回り始めたときに「今だ!」と思いまして、ベッドに横になってヘッドフォンで一日中『ゴールデン・ピクニックス』を聴きました。すると、どんどん、その良さが分かるようになって行きまして、今まで難解だったロックが理解できるようになりました。「これが、サイケデリックか!」と叫びましたね(笑)。そうしているうちに四人囃子に凄い興味が出てきました。

ROLLY:そうですね。実を言うと、ロックにはまる前の小学生のときに三島由紀夫原作の『音楽』という映画をテレビで観て、「これはなんて気持ちの悪い映画なんだ!」と思いました。それで調べてみると、それはアートシアターギルド、ATGが制作した映画でした。それで「ATGの映画は面白いぞ」っていうことになって、寺山修司の「書を捨ててよ町へ出よう」と「田園に死す」、安部公房の「他人の顔」とかそういうアングラ映画を好きになって、大阪までひとりで観に行ったりしていました。そのアングラ映画の暗ーい感じと、はっぴいえんどの「かくれんぼ」の歌詞の「歪にゆがんだ珈琲茶碗」がドローンと溶けている、あのサルバドール・ダリの絵のようなサイケデリック感覚には憧れていましたけど、それと音楽が合体したのが四人囃子だったということですね。それと同時期にFLOWER TRAVELLIN’ BANDの『SATORI』に「なんて音楽なんだ、これは!」と衝撃を受けて、近所の神社にカセットテープレコーダーを持って行って聴いていました。それで「日本のロックは詩の世界が面白くて、ヘンでいいな」と思い始めた頃に大阪の阪急東通り商店街に「LPコーナー」というレコード屋さんがあって、そこの2階では当時凄く手に入りにくかった日本のロックの名盤を安く売っていたんです。そこで買ったのが外道のファーストと『拾得LIVE』でした。そのとき、外道を買うか、村八分にするか悩んだんですよ。

ROLLY:そう、あの2枚組の『村八分ライヴ』ですね。結局、外道を2枚買って、早速聴いたら、そのスピード感とイカれした歌詞にぶっ飛びまして、一瞬で外道のファンになりました。だから、当時好きだったのは、FLOWER TRAVELLIN’ BAND、はっぴいえんど、外道、四人囃子ですね。他にもコスモス・ファクトリーやファー・イースト・ファミリー・バンド、フライドエッグ、その辺も全部聴いていました。詩の世界ではまったのが、はっぴいえんどと四人囃子ですね。それからその後に、瀬戸龍介という人が『五六七』(みろく)というアルバムを出してね。それに「スサノオノミコト」って曲が入っていたんですよ。これがまた物凄く気持ちの悪い曲でね、そんなのばっかり聴いていましたね。

ROLLY:その後もいろいろな日本のロックを探すようになったのですが、頭脳警察のアルバムは売っていなかったんですよ。発売禁止で。だから申し訳ないことに頭脳警察を聴いたのは高校を出てからなんです。ある日、とうとう友達の誰かが『頭脳警察2』を手に入れて。それで聴いてみたら、「何故、これが長年発売禁止になっていたのだろう?」と思いました。時代性があったんでしょうね。サウンド的には凄く気に入って、「いとこの結婚式」と「さようなら世界夫人よ」が特に好きでした。

ROLLY:PANTAさんとはよく話すのですけど、僕はシャンソン歌手もやっていまして。普通ロックミュージシャンはシャンソンをあまり聴かないんですけど、PANTAさんだけはね、僕がシャンソンを歌うことを凄く理解してくれるんですよ。

ROLLY:そうそう、猟奇納骨堂では主に外道とFLOWER TRAVELLIN’ BAND、あとコンディション・グリーンの曲を演奏していましたね。コンディション・グリーンがカバーしていた沖縄民謡の「てぃんさぐの花」という曲がカッコよくて。そういう、ちょっと変わったのが好きでしたね。それと同時期に洋楽も歌謡曲も全部聴いていました。僕は良い音楽は、なんでも好きなんです。

ROLLY:いや、猟奇納骨堂では最初初心者だったので、まずオリジナルから始めましたね。最初に作ったオリジナルは「精神病棟X」という曲でした。それを10分くらい演奏するみたいな。

ROLLY:あっ、老人ホームではね、1曲目にFLOWER TRAVELLIN’ BANDの「SATORI PART 2」をやりましたね。あとは外道の「逃げるな」。猟奇納骨堂のライヴの最後の曲は、いつも外道の「完了」でした。今でも外道の曲は「今日、やれ」と言われたら、だいたい弾けます。

ROLLY:そうですね。加納さんは僕にとって太陽のようなひとです。加納さんは人々にエネルギーを猛烈に分け与えてくれるひとですね。

ROLLY:あっ、ホントそう!村八分に行くか、外道に行くか。いや、でもね、曲名を見て選んだの。村八分は「のうみそ半分」とか「ぐにゃぐにゃ」…凄そうだなあ、うーんって。でも、なんとなく外道のタイトルの……(しばし熟考)

ROLLY:「ビュンビュン」、「ぶっこんでやれ」、「完了」、「香り」……「ダンス・ダンス・ダンス」もよくやっていましたね。あ、あと(歌う)「今は一流サラリーマン」っていうのもやっていました。「コウモリ男」だ。外道のアルバムは全部持っていました。外道でおかしいのは、初期は4枚出ているんですが、そのうちライブ盤が3枚で、『JUST GEDO』というアルバムで初めてスタジオ盤を聴きましたね。

ROLLY:猟奇納骨堂はアングラでドロドロとした世界を追求していたのですが、その反動で、すかんちでは、猛烈にポップな、ロックと同時に好きだった歌謡曲のテイストを織り込みましたね。それで、すかんちが解散してしばらくしてから、また原点に戻ってTHE 卍を結成しました。猟奇納骨堂も3人組で、KKK団みたいな目だけ開いた頭巾を被ってマントを着て演奏していたんですよ。それで「久しぶりにああいうバンドをやってみたいな」と思っていた時に佐藤研二さんと一緒にやろうという話になって。

ROLLY:それがやっぱり染み付くんでしょうね。はい。

ROLLY:あのね、ジャックスは手に入らなかった。姉がGSのファンだったのでGS映画は観に行っていたけど、ジャックスは売っていなかったね。当時、音楽雑誌を読んで耳年増になって。「ジャックス、裸のラリーズ……凄いなあ」とにかく「凄いんだろうなあ」ってずっと思っていましたね。ちょうどその頃、「ロッキンf」という雑誌で三文役者さんの記事を読んでいましたね。ボーカルの花之木哲さんは演劇出身の方ですね。だから今日初めて共演できるから嬉しいです。僕もちょっと後追いになりますが演劇もやっていまして。ブレヒトの「三文オペラ」の日本語版に出演したこともあります。

ROLLY:やっぱり音楽っていうのは、風景を描くっていうかね、一つのストーリーを描いているわけだから、音楽を聴くと、どんどん映像が浮かんで来るよね。だから、やっぱり歌うひとも演じることが必要だと思う。そういうのが好きですね。昔のグループって、それぞれ凄くカラーを持っていましたよね。と言うのもやはり、70年代は、いわゆるロックが誕生してからまだ日が浅くてね、ロックの先人たちはロックじゃない音楽を聴いてロックを造ったから偉いね。彼らはロックじゃないところからロックを造って来たけど、我々次の世代はロックを聴いてロックをやっているから。そうは言っても、僕は今日出演される「伝説」の人たちとは10歳くらいしか年齢は変わらないんですけどね。だから70年代ロックを聴いて、どんどんルーツを探って行きましたね。現代の若者は、ロック以前まで遡ろうと思ったら、凄く長い歴史を遡らないといけないから大変ですよね。

ROLLY:大先輩のみなさんに可愛がってもらうことだけです。伝説のロッカーのみなさんとご一緒させてもらうなんて光栄です。お客さんにもね、可愛がってもらいたいですね。本当に今日の意気込みは可愛がってもらうということです。

花之木:はい。元々は中央大学の演劇研究会にいて、そこから東京キッドブラザーズへ行ったんですけどね。それが1971年か1972年のことですね。役者や裏方までのイロハを勉強させていただきました。

花之木:あっ、僕はそれには行っていないですね。僕が入団したのは、その後です。

花之木:まあ、退団ですね(笑)東由多加と大喧嘩して、もう居られなくなったというのが事実なんですけど。東京キッドブラザーズ退団後、三原元さん製作の「ロック・サドインジャパン」で主演を務めて、そこでPANTAと知り合いました。

花之木:その頃は知り合いでしたけど、今は深水三章さんや深水龍作さんは俳優をなさっていますよね。ミスタースリムカンパニーのときは、僕も深水龍作さんとお付き合いがありました。僕もその時は芝居を作っていて。彼らはTBSの近くの小さな小屋でロングランをやっていましたね。その時、僕らは厚生年金会館の小劇場で「コルト’76」をやっていました。最初は1975年に後楽園のスケートリンクで「エクスキューズユー」をやりました。

花之木:そうですね、それはロックミュージカルを上演するために作った事務所ですね。

花之木:そう、PANTAが全部曲を付けてくれたんですけど……元々、「エクスキューズユー」はPANTAを主演男優として僕は戯曲を書いていたんですよ。それで頭脳警察の連中も役者として出演して、演奏もやるという感じで考えていたんですが、頭脳警察にトンズラされまして(笑)事務所からNOが出たみたいで。最初はPANTA主演でやるつもりだったんですよ。稽古も少し入っていたんですが、逃げられて、結局……まあ、別の役者もたくさん居たので。で、曲だけはPANTAがびっしり作ってくれて、その曲に合わせて僕が全部詩を書きました。

花之木:やっぱり、都会のなかで疎外された若者たちが自分たちのコミューンじゃないけど、組織を作って、そこに集まって来るひとたちの人間模様を描いていました。それを一人ひとり役者から引き出して、自分自身と対峙させてね。それは東京キッドブラザーズの手法でもあるんですけどね。役者を解放させて、それでもう一回芝居させるみたいなことをね、やったつもりですけどね。

花之木:そう、その頃PANTAはソロになったばかりで、アルバムにそれらの曲を入れてくれたんですよね。僕もあの時は必死で詩を書いたけど、PANTAも凄い速さで曲を作ってくれたしね。まあ、合計すると20数曲ボーンっと作ってくれたから。今ではもう残っていない曲もあるんですけど、PANTAもああやってアルバムへ入れてくれたのも、本人も気に入っていたからだと思いますね。

花之木:はっきり言って、その頃はバンドをやろうとは思っていませんでした。ただ、どうしても根が役者だったので、ステージに立つとやっぱり、面白いというか。元々、音楽も好きだったから。やっぱりバンドを始めてから触発された部分が大きかったですね。それで、どんどんバンドをやろうっていう気が強くなった。最初は役者半分……バンドが上手く行かなかったら役者に戻ろうかなという気持ちが少しはあったかもしれない。

花之木:そうですね、元々はロックミュージカルを作りたかったから、自分が主演した部分でも、やっぱりどこか物足りなくなるわけです。やっぱりバンドをやると、どんどん深みにはまって行くというか、良いモノが見えて来ちゃう。ロックの中心が見えて来るような気になるんじゃないですか。それで、やっぱりはまり込んで行っちゃいましたね。

花之木:いや、元々、東京キッドブラザーズ自体がミュージカル劇団だったから。まあ、「ヘアー」は日本では初めてのロックミュージカルだったけど、その後……なかなかね、オリジナルっていうのは、やっぱり日本でやるのは難しいと思うんですよ。「ロック・サドインジャパン」もそうだったけど、「歌入りロック芝居」みたいになっちゃうんですよ。どこかでやっぱり、踊りや歌が稚拙になってしまうので。だからそこを極めて行くというのは凄くしんどい作業だなと思って。でも、プロだからそれをやれるのが、劇団四季の浅利慶太だったんですかね。だけど彼らはミュージカルになっちゃったもんね。最初はあの「ジーザス・クライスト・スーパースター」をこけら落としでやっていたけど。でもそれもロックじゃなくてミュージカルになっていましたものね。だから、ロックミュージシャンを集めて、鍛えてやったら、ちゃんとしたロックミュージカルが出来るような気がしますけどね。

花之木:ロックそのものがまだ根付いていない、そういう時期でしたね。

花之木:僕はね、非常に貧乏人だったので、レコードも全然買えなかったんですよ。芝居をやり始めてから、音楽をやりだしたっていうか。元々、音楽は好きだったですけど、手段として、ギターを買えない、レコードも買えなかったから。それこそオーディオ機器を買ったのは30歳近くのことでした。だから高校のときは、ラジオで聴いていましたね。広島だから電波状態が悪いなか、なんとか聴いていましたね(笑)

花之木:そうですね、レコード制作会社「音のメルヘン屋」と共同で『NEXT』を設立しました。元々は『三文役者』っていう自主制作アルバムが始まりですね。それはインディーズの先駆けでしたね。インディーズ以前のインディーズというか。

花之木:あったことはあったけど……ありましたよ、メジャーレーベルからのお話は。でもソロでやらなければダメだとか、いろいろありました。東芝EMIでデモテープを録って、ソロデビューするという話もあったんですが、俺と東芝EMIとでいろいろありまして、その話は潰れたんですよ。その当時はバンドを再編成した時で、化粧して演奏していて、凄く練習していたし、ライブの本数も多くこなしていて凄い良いバンドに仕上がっていたの。だけど俺がソロになるという話になって、1回バンドを潰してしまったんだよね。バンドに関して後悔しているのはそこですね。そこでずっとやるべきだった。やっぱり業界って厳しいですよね、そういう意味では。下手したら潰されますよね。

花之木:それで「音のメルヘン屋」とタイアップして、レコーディングスタジオを無料で借りて、実際の製作費は折半して、アルバム1枚とシングルを2枚作りましたね。その後の1991年の『PROP-FIZZ RECORDS』というインディーズレーベルから1枚CDを出した後で三文役者は一度解散というか、やりきった感があって(笑)。それはもうずっとやらないということではなくて、50歳になったときにちょっと休もうと思っただけで。それからちょっと時間が経ってしまいましたけどね。いろいろ病気のことがあったりして。それで、2年前くらいから健康状態も良くなって来て、各時代の元三文役者のメンバー、石井正夫、大竹亨、佐藤健も集まり出して。石井正夫からは誘いを受けていたのですが、治療中だったので断り続けていたんです。でも今は小康状態なので、ガンガン行かせてもらうという感じですね(笑)。

花之木: そうです。「日本三文オペラ」を読んだとき、凄く難しい言葉を使いながらも、凄いその状況が分かるっていうか、夜中に廃墟の中へ忍んで行って、鉄屑を拾って稼いだ金で焼酎を飲んでいるみたいな。ああいうところにね、本来の人間のギリギリ感、本質が描かれている小説だと思いましたね。その当時、三文役者という言葉は無かったんですよ。それで僕は「日本三文オペラ」を読んで「三文役者」という詩を書いたんです。その後、殿山泰二が「三文役者」なんて言って、俺はちょっとドキっとしましたけどね(笑)。それから「三文役者」という言葉が世の中にどんどん浸透して行って。今、ネットで調べたらバーっと出て来るじゃないですか。「三文オペラ」とか「大根役者」とか「千両役者」とかいう言葉はあったけど、僕は誰かの言葉を拾って「三文役者」と書いたわけじゃないですよ。僕が最初に「三文役者」と書いたの。それは確かです(笑)

花之木:これからはね、ドサ回りをやりたいですね、彼らと。このバンドでアルバムを1枚作って、ドサ回りを1年やって、最後は武道館公演をやりたいですね(笑)。なんかね、それぐらいの悪あがきをしないと。とにかくね、もう一度地方を回って、フェイス・トゥー・フェイスで、お客さんを盛り上げたい。そのひとたちを東京に集めて、最後は武道館でという野望がある。それで「レジェンド」じゃなくて「生きた化石」になる(笑)。それで今日来てくれたお客さんにはステージを観ていただいて、俺らの青さ加減を確かめていただきたいと(笑)

PANTA:「走れ熱いなら」も「ガラスの都会」も「三文役者」もそうだし、いっぱいあるよね、哲の作品は。「追憶のスーパースター」なんて今でもユニットの響でやっているし。

PANTA:うん、いつも芝居の音楽をずっとやっていて、後に親しくなる天井桟敷系とは真逆の位置にいる菅孝行さんが主宰する劇団不連続線とずっとお付き合いさせていただいていました。あと劇団日本とか。もう、芝居との関係は深かったですね。

PANTA:そうですね、数多くの芝居用の楽曲を書いていましたね。当時、頭脳警察で芝居の劇伴をやっていました。だけどそれは、あくまで主役は役者であり、芝居だったから。それで音楽のため、自分たちが演奏するための寸劇があっても良いんじゃないかと思って“前衛劇団モータープール”というアイディアを考えて、そのテーマソングを『頭脳警察3』に収録したという記憶があります。それで、これは面白いから、今年か来年、本当に前衛劇団モータープールを作っちゃおうかなって考えています。

PANTA:うん、「ヘアー」からの影響は大きかったですね。

PANTA:関わってはいないけど、友人達が大勢出演していたこともあるので、1969年12月5日から渋谷東横劇場で上演された日本版「ヘアー」は観に行きました。キャストが客席の後ろから出て来て観客に花を配ったりしてね。初めてのミュージカル体験だったから、「ヘアー」は自分の中では大きな存在でした。観る前にサウンドトラック盤を聴いていたからね。素晴らしかったね。作曲家のGalt Macdermotさんが書いた楽曲のクオリティがその辺のロックバンドなんてメじゃないくらい高くて。また歌詞の内容も鋭いし、深いしね。

PANTA:本当にそれはもう、詩を書く時に絵が浮かんで来るから。芝居のワンシーン、映画のワンシーンのような絵面を大事にして詩を書いて行くから。言葉の広がりという意味では、それは自負しているね。当時Genesisみたいなバンドもいたし、Frank Zappaも演奏と存在自体が演劇的だったしね。あと、頭脳警察が生まれ出る前に活動していたニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジのアレン・ギンズバーグ等のビートニクス、エド・サンダースがいた前衛的なThe Fugsとか、あの辺からの影響が凄く大きいから、頭脳警察は。だから、ああいう詩と演劇からの影響は拭えないよね。もう根底にあるよね。それと同時にLed ZeppelinとかGrand Funkとかのロックバンドが普通に好きだという部分も勿論あるんだけどね。

PANTA:うん、シャンソンも好き。もうバルバラなんて、とんでもなく素晴らしい。もう、自分の中でベスト3に入るぐらい好きですね。

PANTA:アルディも良いね。でも、やっぱりバルバラの重さは凄いね。「黒いワシ」なんて本当に素晴らしい。彼女の国葬の時にシラク大統領が献花に行ったけどね。惜しい人を亡くしたなぁ。

PANTA:いやー、それは違うよ(笑)

PANTA:いやー、無いですね。ミッシェル・ポルノレフ止まりですね(笑)うん、セルジュ・ゲンズブールは大好きだけどね。

PANTA:うーん……。バルバラの「黒いワシ」は本当に素晴らしい曲なんだ。やっぱり日本にいるからああいう曲が良く聴こえたのかもね。当時、社会的には演劇的でもあったし、詩的でもあったし。当時ベトナム戦争があって、世界的に学生運動、スチューデント・パワーが盛り上がっていたなかで、自分にとってシャンソンというのは特別な存在だったかな。それで、頭脳警察は銀座にあったシャンソンの殿堂『銀巴里』に出演した唯一のロックバンドなんだよ。それは『銀巴里』の歴史の中にも出ていないと思うよ。消されているのかも(笑)。

PANTA:新宿はもう、故郷というか、新大久保にある学校にいましたから。

PANTA:新宿三丁目の『螺旋階段』ね。ああ、それはオネエちゃん2人に囲まれた時だね(笑)。その時、ジュークボックスから流れていたのがシュープリームスの「一人ぼっちのシンフォニー」なんだ。未だに、あの曲を聴くと、そのシーンを思い出す(笑)

PANTA:あ、その辺のフォークゲリラは俺、大嫌いだったから、新宿駅西口方面には一切行っていないよ!

PANTA:うん、うん。

PANTA:ああー。

PANTA:うん、地球の人口分の1だね(笑)。ステージでもよく話すけど「万物流転」という曲を書いてね。これは古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスのパンタレイ(万物は流転する)「世の中は少しずつ移り変わる」という思想でね。それが、タルコフスキーの『サクリファイス』という映画の中で「世の中は愚かなことを繰り返す。それでも本当に前にやっていたこととは違うんだ」と引用されていて……その言葉を聞いて本当に気が楽になって。それで10年間封印していた「万物流転」を今度は世の中が少しでも良くなるようにという思いを込めながら歌えるようになって。タルコフスキーの言葉には本当に助けられたね。同じことをやっているのかもしれないけど、少しずつ変わって行っているんだよという。それは100万分の1インチだけかもしれない。でも俺はもう、本当に確実なのは『地球の人口分の1』だよね(笑)それは変わっているよね。うん、それは変わっていると思う。

PANTA:それで今はFacebookとかTwitterとかのSNSがこれだけ普及していると、音楽で出来なかったこともコミュニケーションという中でね、大きく変わって行くんじゃないかなと思いますね。

PANTA:一番言いたいよね、それを、何にもやろうとしない団塊の世代にね。「お前ら何をやってんだよ」ってね。若い奴らが決起して、渋谷で集会をやっているのにね。あの頃あれだけ居たヘルメット被っていた奴らが全然……何やってるんだ、お前ら……腹立つわ。

PANTA:おちゃらけだけどね(笑)

PANTA:うん、あの頃は夜に2篇の詩を書いて、それで起きてから曲を付けるという1日2曲ペースで作っていたから。もう、本当に書きたいこと、歌いたいことがいっぱいあったからね。「歴史から飛び出せ」も既成のモノから飛び出したい、ぶち壊したい、軌道に乗ったものから外れたい、自分たちのオリジナリティを表現したいといういろんな思いがあったのだけど、やっぱり一旦飛び出せば、それはもうその時点で新しい軌跡になってしまっているというジレンマがあってね……。影を切り取りたいけど、影は光にくっ付いて来るのと同じようなものだよね。

PANTA:俺、酒は飲めないけどね(笑)飲めないけど、気持ちはヤケ酒(笑)

PANTA:だからと言って、今だったら、脱法ドラッグとかに行くわけじゃないけど。まあ、昔はね、一応非合法の部分は20代前に全部済ませておいたから。まあ、それはそれでいいけど。で、皆さんには「ケミカルなモノは一切やらない方が良いですよ」って。ただ、自然のモノに関してはね、法律が許さないならパクられても仕方ないでしょうって。ただアメリカでもどんどん合法化されているからね。あれ程身体に良いモノは無いから。

PANTA:そうですね。煙草も止めて7年になります(笑)

PANTA:ああ、うん、うん。

PANTA:俺、やっぱりポップが大好きだから。ロックでもパンクでもポップじゃないと駄目なんだよ。あのSEX PISTOLSの「アナーキー・イン・ザ・UK」だって本当にポップだよね。うん、メロディがないのは駄目なの。

PANTA:だから、モーツアルトなんて大好き。ポップスの神様だね。元祖ポップス。ありがたいよね。この前もね、杏里に書いた「白いヨット」っていう曲を歌ったら、レコード会社が凄く気に入ってね。「この曲、セルフカバーで出しましょうよ!」って盛り上がっちゃった(笑)

PANTA:ああ、そうだね。バルバラの匂いが入っているから。(歌う)「Ahあの白いヨットに乗って どこかへ」もうまるで「黒いワシ」だよね、最高(笑)

PANTA:うん、ついこのあいだも、博多に行ったときに石川セリも遊びに来ていて、それで「ムーンライトサーファー」を一緒に歌ったんだ。うん、盛り上がっていましたね。

PANTA:頭脳警察として、こうしてフェスティバル形式でやるのは本当に久しぶりだし、外道とはしょっちゅう一緒にやっているけど、めんたんぴんとかTHE 卍とか三文役者も含めて、一緒にやれるのは本当に楽しみです。それで、今日来てくれた人たちには最後まで楽しんでもらえたら良いなと思っています。個人的にはね、頭脳警察の初代マネージャーがつい先日の6月21日に息を引き取ったの。いつもピンク色のスリーピースを着ていた横川純二っていう男なんだけど。

PANTA:元々、彼はアフリカでサム・ハスキンスっていうカメラマンのアシスタントだったんだ。彼とは渋谷のエピキュラスの下の「ヘアー」という東京キッドブラザーズがベースキャンプにしていた小さなライヴハウスで出会って。それから頭脳警察が始まったのかな。それが1968年か1969年のことです。それで彼が当時日本に3人しかいなかったクリシュナを京都から呼んじゃって。人数が足りないからって、新宿の伊勢丹の角で行われたチャントを俺とトシもフィンガーシンバルで手伝わされて。果てはテレビの「イレブンPM」に俺が坊主のカツラを被って出演して「ハレクリシュナ」って詠唱して(笑)。「何で俺たちがやらなきゃいけないんだよ?」って……そんな時代でした(笑)。楽しかった。今のトシだったらウイッグなんて着けなくてもそのままクリシュナになれるのに(笑)。覚えている彼の一言は「サム・ハスキンスのお蔭で嫌いだったセロリを食べられるようになったよ。アフリカで喉が渇いても水分を摂れるのはセロリしかなかったんだ」

PANTA:そうそう、ピンクのスリーピースなんて着ている奴なんていなかったからね。それ以来いろんなことがあって、結局、彼がいなかったら今の頭脳警察は無かったんだろうけど……そういう想いを込めてね、彼が帰光したっていうね、光に帰ったということを踏まえて、今日の頭脳警察のライヴで彼を送らせてもらいたいなという……月並みな言い方をすれば、追悼だね。それは俺とトシのあいだでということでね。

加納:冨士夫のことは昔から知っていましたよ。彼は俺より年上でしたが、俺の周りの友達は皆年上でした。冨士夫は、外道が大好きだと言っていましたよ。あの当時、(東)の外道、(西)の村八分だって言われていたことが有った様だけど、何だろうね。日本で一番悪そうなイメージかね(笑)。外道が関西に行っても村八分と一緒にやる機会はなかったけど、京都の喫茶店に行った時に、コーヒーを運んで来たのがチャー坊で、「おー、チャー坊!」っていう感じでしたね。皆が思っている「伝説の村八分の山口冨士夫」というイメージと、俺の印象とは凄いギャップがあるね。うん、全く違う。凄く可愛い奴だなという印象しかないね。

加納:うん、そういう感じだったよね。昔、冨士夫が鎌倉に住んでいた家のすぐ側に、山内テツが住んでいて、俺はテツと仲が良かったから、2人でテツに会いに行きましたね。あと、冨士夫とは鎌倉の浜辺でセッションしましたね。それで冨士夫は俺のギターを聴いて「エムだなあ」って言うのよ、彼は俺を外道の前の時代から知っていたから。あの当時、冨士夫は俺と会うたびに「ギター教えてちょうだい」ってずっと言っていたの。年上だよ(笑)。

加納:そうそう、あれはね、冨士夫がやりたいって言ったの。「逃げるな」も「香り」も大好きだって言っていた。それで、俺は村八分が「逃げる」なら、それに対して俺は逃げないから「逃げるんじゃない」って返した。俺って誰かが曲を出した時に「いや、俺はそうじゃないな、違う感じだな」って思ったら、その曲に対する返答を出すの。

加納:アルバム『One Two』をプロデュースした角松敏生から「外道の「日本の歴史」の歌詞の「白くぬれ」ってどういうことですか?」って訊かれたことがあって。それで俺は「いや、The Rolling Stonesが「黒くぬれ」って歌っているから、俺は黒くぬるよりは白くぬった方がきれいだと思って」と答えたら、角松敏生は「あっ、そういうことですか」と納得していましたね。

加納:元々、The Rolling Stonesが初来日する時に外道とのジョイントコンサートの話が有りました。Keith Richardsの入国の問題で、The Rolling Stonesのコンサートが中止になったけど、もし来ていたら、The Rolling Stonesと一緒にやれたのに残念です。やっていたら、また人生が変わっていたかもしれないなあ(笑)

加納:年代が同じか、後の話か分かりませんが。もし同じ年代なら、同じコンサートか、違う日の別のコンサートか、来日してなかったので、次の話か、それは今ではもう分からないけど。俺は当時、あのThe Beatlesを日本に呼んだ永島達司さんの所にいたから。永島さんは、The Beatles、Led Zeppelinのような海外大物アーティストを手掛けていた世界的に有名な人でした。永島さんが「やる」って言ったら、実現するので、楽しみにしていましが、Keith Richardsの問題で入国できないので、グアム島でやろうという話も出たけど、グアムじゃホテルも少ない、飛行機や船の問題で、やらなかった。もしやっていたら凄かったよね!

加納:俺の話は裕也さんからではありません。永島達司さんからの話です。どのように誰が動いて、どうなっているかは、当時は考えません。アメリカで10万人のフェスティバルに出演しましたが、誰が決めてくれたのか、知りません。全力を尽くしてやるだけです!

加納:そうそう、ハワイでは凄かったよ。だって日本で初めてアメリカのビッグコンサートに出たのが外道だったしね!あの時、一緒に行ったのがミッキー・カーチスさん達だったけど、皆びっくりしていたね。二十歳そこそこでJeff Beckとか世界の色々なミュージシャンと、やれる機会が有ったので、今は感謝しています。

加納:「ワンステップ・フェスティバル」は日本で行われた最初の凄いフェスだったね。オノ・ヨーコさんも出ていたのよ。それでオノ・ヨーコさんが内田裕也さんに「外道って凄いバンドがいる」って伝えて。それで裕也さんから外道に「会いたい」って連絡が来たの。元々、裕也さんは、俺が16歳の頃に地方でドサ周りをやっていた頃、有るライヴにゲストとして来たの。それでメシを食わせてくれた事が有ったけど、再会した時に俺のことを覚えていてくれたの。「オノ・ヨーコさんが凄いバンドがいるから会いなさいっていうから来たけど、あの時のお前だったのか!」って言われて(笑)それで裕也さんから一緒にやりたいって言われて、Jeff Beckとかと一緒にやるようになって。あの当時からグンと格上げになりましたね。それには理由が有ります。あの「ワンステップ・フェスティバル」には40組以上のバンドが出ていました。キャロルや沢田研二、山下達郎なども出演していました。だけどNHKの特番で放送されたバンドは4組だけでした。「外道」、「イエロー」、「サディスティック・ミカバンド」、そして「オノ・ヨーコ」さんだけでした。それで、そのドキュメンタリー番組の初めに、空からの撮影、「外道」のSEから始まり「外道」のステージ、いい所をみんな持っていった感じでした。全国区にグーンと行っちゃって。ライヴバンドとして圧倒的に太刀打ちできない位に外道が有名になったんです。そして内田裕也さんとの再会によって、外道、クリエイション、ジョー山中、サディスティック・ミカバンド、四人囃子がセットになって外タレと一緒にツアーすることになりました。あれが新しい日本のロックの滑り出しだったと思います。あの頃はね、大きなイベントでは、PAやモニターは有りましたが、少し前までは、ボーカルアンプ程度で、モニターなんて、有りませんでした。外道が全国の市民会館クラスを回っていた頃は、バンドは生音でボーカルは会館の今で言うアナウンスのスピーカーでした。外道の1枚目のライヴアルバムも、マーシャル3台使っていましたが、モニターは有りませんでした。今の人たちが想像出来ないほど、爆音でした。そんな中でも歌を歌ってました。ロックを広める為に、外道と福田一郎さんと、湯川れい子さんと全国をくまなく回りましたが、ロックを聴く事も体験する事も初めての人ばかりでした。

加納:僕は初めから、真似するのではなく、自分のスタイルや音楽を作り上げて行きました。ジャンルにもこだわりは有りません。オリジナリティーを一番大事にしてきました。僕の周りには、日本の音楽をリードして来た大御所が皆いました。ロカビリーやジャズ、ポップス、クラシックなど。外道の以前は、ソロでジャズの野外コンサートにも出演していて、もちろん外タレもいました。いい経験になりました。その時代は、オリジナリティーと個性が何よりも一番必要でした。人のマネをすると馬鹿にされる時代でした。ある時、外道がリハをやっている隣のスタジオで、知り合いのドラマーがいたから「今、何をやっているの」って訊いたら、「キャロルってバンドにいる」って言われて。演奏聴かせて。そして音を聴いてみたら、なんか初期のThe Beatlesみたいで、素人みたいでした。僕の周りには個性的な優れたミュージシャンだらけでしたから。下手くそで個性が無いなら、引きずり下される様な状況の中で育ちました。別れ際に、矢沢永吉が「この人は誰?」って言っていました。

加納:音は嘘つかないです。ミュージシャンなら分かりますが、有名、無名、売れてる、売れてない、関係なくミュージシャンとして、音が凄い奴が圧倒的に勝てるんです。勝っても賞金は出ませんが。上手いだけじゃなく存在感も必要です。楽しく演奏する事も大事ですが、音や音楽は深いです。神の領域です。目的が有名やお金なら話は違いますが。

加納:そうですね。あの頃は、世界で一番凄いバンドを作る為に外道を始めました。世界の何処にも無いバンドを!ライヴが全てでした。だから、レコードやテレビには全く興味が有りませんでした。世界のミュージシャンも20代でしたし、どうせ30代でこの世とおさらばみたいな。ロックは不良の音楽で、レコード会社は見向きもしませんでした。未来の事など何も考えていませんでした。当時はスペシャリストしかステージに立てない状況でした。今の様に、演奏もろくに出来ないなんて、考えられないです。個性も無い、同じ様なサウンドや音、曲など。今の若い世代に伝えたい事は、目的が違うなら、しょうがないですが、もし音楽なら、日々の努力、そして先輩の生の音楽を体験して、自分と言う人間を進化させ、いずれあなた方の音楽を聴いて、有る人の人生に生きるパワーと希望を与えられるかも!人生は短いです。1日1日を大事にしてください!

加納:やっぱりそうしないと。だから、俺、いろんなミュージシャンとジャムり、お互いを解放するんです。プロアマ関係なく、進化しながら音の闘いが始まり、小さな殻を打壊すのです。若いミュージシャンよドンドン来なさい。そして大きく育って下さい。俺が倒されたら、また2倍となり立ち上がるよ!

加納:そう思うね。今の日本の音楽は世界的に凄く良いレベルだと思うのよ。俺が音楽を始めたのは60年代からですが、70年代初頭の日本の音楽はアメリカより50年遅れているって言われていたのよ。だから、50年敵わないって、みんな言っていた。でも俺は「違う」って。その50年を半年で取り戻せばいいじゃないかって。人間にはそのパワーが有る。そう、潜在能力ですよ。遅れは半年で取り戻せば。俺はそう信じて外タレと一緒にやっていた。自分には自分の考えと言葉が有る様に、世界でただ一人の人間です。Jeff Beckと一緒にやっても、同じギタリストでも自分とは違うわけだから、マネさえしてなければ、お互いを認め合う事が出来ます。今の日本の現状は、誰かに似ている事が、いいとされている傾向が有るので、自分を見失ってしまうのです。自分自身の音を出していないのも、理由の一つかも。極論を言うと自分の音を見つけるのは、命がけの努力か、ひらめきか、神様の贈り物か、運命なのか、人それぞれに自分の人生が有ります。そして素晴らしい秘めたパワーも有ります。お互いに自分を進化させましょう!

加納:俺は今まで、ずっと音楽を通して自分の世界を創造して来ました。時代を意識せず、加納秀人ワールドです。もともとマラソンでオリンピックに出たいと思っていたぐらいです。だから、いつも走りながらギターを弾いていました。その方がダブルの時間トレーニング出来るからです。自然にステージで、他の誰よりも動く事が出来るのは当然です。機会が有れば2人だけで、Jimi Hendrixとジャムしたいと思っていました。魂の音を奏でる為に、鳥居を立て天と通じ、着物を着て正装し、宇宙に飛び交う音を奏でるんです。でも俺が20代の頃は、外道が行く所には機動隊が出動して、ライヴにも行くのが大変でした。規制されて。町田警察署の隣でやったライヴでもそうだよ、20万人も観客が集まり、暴動にならない事を祈るしかないね。ばっかりでしたよ。田原総一朗さんには追っかけられるし(笑)。売れる、売れないという次元ではなくて、もう社会現象を起こすぐらいの事をずっとやって来たからね。次第に噂が噂を呼び、会場を貸す方も、外道が来るなら何か有るかも、みたいな想像し、機動隊が出動して、客を帰したり、学校には外道が来るので、フェスには行かない様に、行くと停学など。そんなバンド聞いた事ないよね。時代ですね。今ギターを持って歩いても誰も何も言わないよね。俺の10代の頃、ギターを持って横須賀線に乗っていたら、川崎でサラリーマン10人位に電車を降ろされて、「お前、日本男児のくせに何をやっているんだ」って言われたことが有るのよ。ギターを持っていて、長髪にしているというだけで。だけどやっぱりそこで闘うわけだ。10人対1人ですよ。殺されるかもしれない。もうその覚悟で「お前ら何が大事なんだ、これはエレキギターというものだけど、これがもしバイオリンで俺がクラシック奏者だったら、どうなんだ?何が違うんだ?」って言ったら、「それは素晴らしい、応援するよ」だって。何にも知らないくせに。

加納:要するにそういう奴らは未知の物が怖くて拒否反応を起こすんだね。そこで闘えるかどうかってことだね。闘えない奴は、今まで売れたものを基本にしてものを考えるから、ウンコみたいな音楽しか作れない。音楽ってそんなものじゃないよ。これから音楽をやりたい人や、やっているミュージシャンに今俺が言える事は、努力と前進あるのみ!音楽も神様の贈り物。水も木も、空も空気も、全て生かされている事を感じよう。我々人間はまだ分からない事だらけ。音や音楽は目に見えないけれど、感動、安らぎ、生きるエネルギー、楽しさ、希望など様々な影響を与えてくれます。もしあなたが、神様を信じていなくても。たとえば、嫌な奴がいても頭に来ても、その人を殺さないと思います。そこに神様の愛が降り注ぎ止めていると思って下さい。あなたには愛が有り、優しさが有り、それはあなたの最大の武器です。音楽は深すぎて、あと200年位生きれるとやりたい事が少しでも、出来る様になると思いますが、祈るしかないですね!

加納:世の中にはいい人もいれば、悪い奴もいますが、殺そうとは思わない。出会いたく無いだけです。俺は人生の中で、宇宙的体験や、不思議な体験も数多くしています。神様を信じています。これも何か理由が有ると思います。これも全て音楽と関係が有る様に感じています。この話になると、また何時間か、かかるので。

加納:そう、別の日に。俺、いろんなインタビューをやって、中途半端になっているのがいっぱいあるんですよ。1回では話しきれないくらい本当に深い話がいっぱいある。

加納:うん、まとめる。本を書けって言われて、書き出したけど、面倒くさくて中断しているの(笑)。過去を振り返る時間より、未来の為に時間を使いたいので。俺の歴史の中には、日本のそうそうたるミュージシャン達とやってきました。若造の時から、大先輩の胸を借り、闘いの連続でした。いろいろな常識を打ち壊し、新しい事を始めるのは、正しく闘いです。「日本語のロック」、「世界初50メートルのシールドでのステージ」、「日本バンドで初めてのアメリカフェス」、「プロレス&ロックのジョイント」、「お寺(増上寺)での初めてのコンサート」、「鳥居・着物」など前進有るのみ。次の世代に伝えていかなければ。これからも、命の炎を燃やして行きます!これを読んでいる君たちへ、この世に生まれて来た事は素晴らしい事です。自分を大事にして、最大限人生をチャレンジして下さい!

http://mentanpin.jp/

◆ROLLY(THE 卍)Official Website:

http://www.rollynet.com/

◆三文役者 Official Website:

http://www.geocities.jp/sanmonyakusha_tetsu/

◆頭脳警察 Official Website:

http://brain-police.net/

◆外道 Official Website:

http://www.ainoa.co.jp/music/gedo/

日本が誇る伝説のロッカー達!当日の熱きライブの大盛り写真特集記事はコチラ↓

http://www.beeast69.com/feature/136523

◆関連記事

【特集】密着レポート第21弾!外道 『Rocking The BLUES』発売記念ライブ

http://www.beeast69.com/feature/120096

【特集】ROCK ATTENTION 28 ~外道~

http://www.beeast69.com/feature/89921

【レポート】ROCK OF ALL TIME~いつの時代もロックが本当のことを教えてくれました(頭脳警察/M.J.Q)

http://www.beeast69.com/report/72740

【レポート】DIE-HARD ROCKERS~The Golden Age of Rock`n Roll~ 外道 / 山口富士夫

http://www.beeast69.com/report/3265