TEXT:鈴木亮介

第29回 Stand Up And Shout ~脱★無関心~

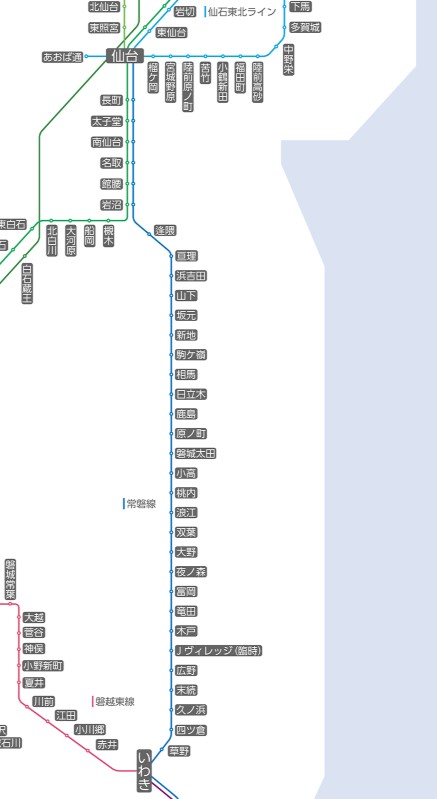

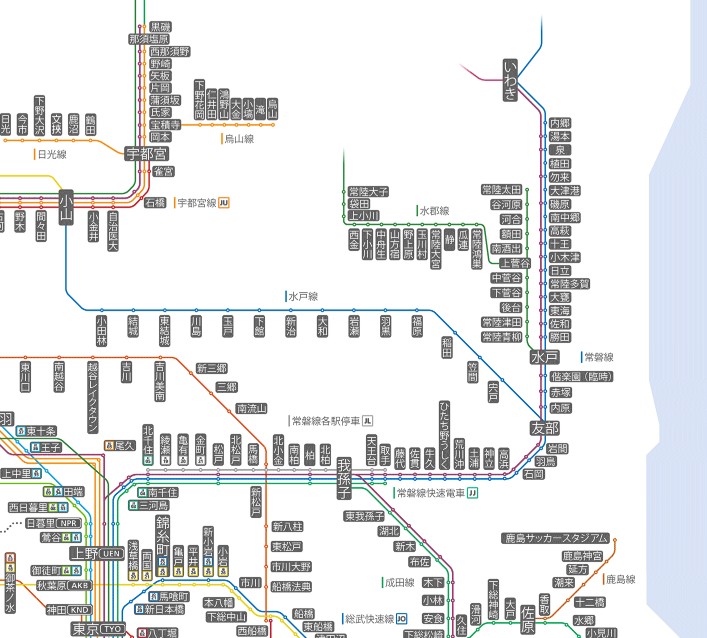

東日本大震災の発生から9年。2020年3月14日(土)JR常磐線で最後まで不通区間となっていた富岡~浪江間が運転再開し、全線復旧となった。本記事では復旧直前の2020年2月下旬に撮影した福島県内の常磐線沿線の模様、特に富岡~浪江間の列車代行バスの車窓から撮影した避難指示区域の模様を掲載する。

東日本大震災の発生から9年。2020年3月14日(土)JR常磐線で最後まで不通区間となっていた富岡~浪江間が運転再開し、全線復旧となった。本記事では復旧直前の2020年2月下旬に撮影した福島県内の常磐線沿線の模様、特に富岡~浪江間の列車代行バスの車窓から撮影した避難指示区域の模様を掲載する。

◆参考記事:

ACTION 28 脱・無関心

(2020年2月取材:福島・楢葉町の文化施設「ならはCANvas」)

http://www.beeast69.com/serial/mukanshin/183248

ACTION 20 脱・無関心

(2015年2月取材:茨城県日立市周辺の模様)

http://www.beeast69.com/serial/mukanshin/123440

ACTION 08 脱・無関心

(2012年6月取材:福島県南相馬市、JR小高駅周辺の模様)

http://www.beeast69.com/serial/mukanshin/35786

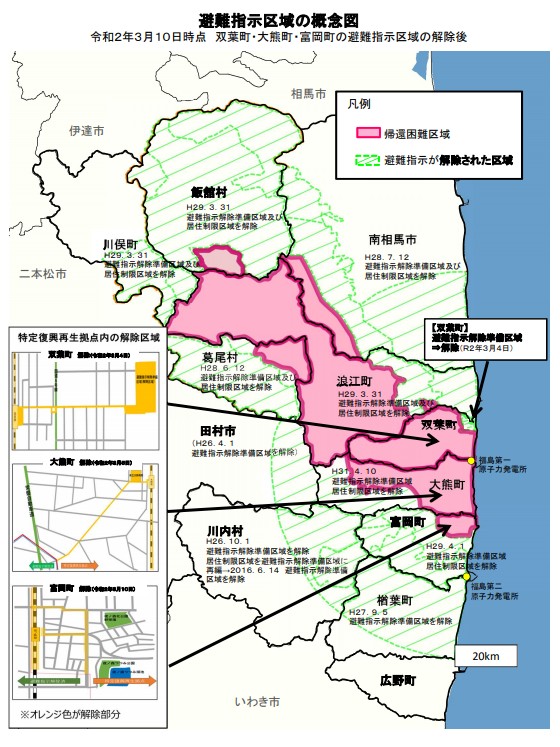

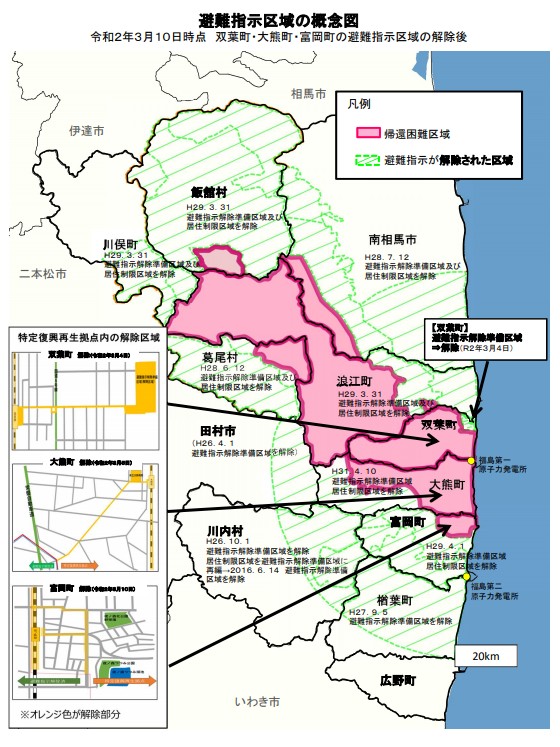

◆2020年3月現在の避難指示区域

(福島県ホームページより)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/img/portal/template02/hinanshijikuiki20200310.pdf

(福島県ホームページより)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/img/portal/template02/hinanshijikuiki20200310.pdf

◆福島・楢葉町(竜田駅周辺)

「ならはCANvas」への取材で訪れた当駅は、ちょうど駅舎の改築を行っていた。現在は昭和の風情を感じる駅舎に、駅前は飲食店が2軒だけとひっそりとした佇まいだが、常磐線全線開通後は駅の反対側の再開発と相まってさらなる活気を呼ぶ駅前に生まれ変わるのだろう。なお、待合室に線量計が設置されていた。こういう数字を東京で見る機会はほとんどなくなっていることに気づく。

◆福島・富岡町(富岡駅周辺)

富岡駅で降り、1日5往復の代行輸送バスの到着を待つ。ちなみに、駅前には簡易の土産屋兼食堂以外に商業施設は何もない。程なくして到着した代行バスの車内では、シートベルトを締めることと、帰還困難区域を通過するため窓を開けてはいけないこと、撮影は風景のみとし個人が特定できるものを撮影してはならないことがアナウンスされる。

◆福島・大熊町~双葉町(代行輸送バスの車窓より)

国道6号線を北上し、大熊町、双葉町を通り抜ける。道中、2011年の震災発生時から9年を経てもなお当時のまま残されている店舗が複数確認できた。また、帰還困難区域では分岐する道が全てバリケードで封鎖されていたほか、汚染土を詰めたとみられる黒い袋が大量に積まれた土地も見られた。一方、新たに道路を造り直すところもあり、「誰も人の住んでいない町」の復興は少しずつ進んでいるようだ。

◆福島・浪江町(浪江駅周辺)

30分ほどで代行バスは浪江駅に到着。富岡と同様に、浪江も駅舎内や一部ホームがリニューアルされ、全線再開に向けての準備は完了していた。B級グルメで話題になった焼きそばを食べられる店など、駅前は活気を取り戻しつつある。浪江町の現在の住民登録数は約1万7千人だが、実際に浪江町内に居住する人口は約1100人で、大半の町民は現在も町外での避難生活を続けている。

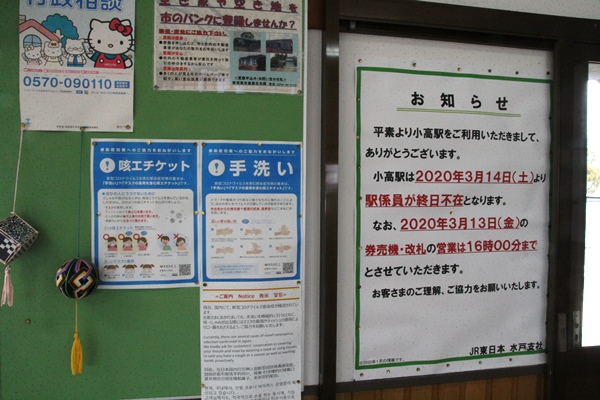

◆福島・南相馬市(小高駅周辺)

かつて避難指示が出ていた頃に訪れた小高地区を訪れる。2011年3月11日は金曜日だったが、私が訪れた2012年6月時点で、小高駅前の駐輪場には高校生たちの自転車がずらっと並んだままになっており、その光景に衝撃を受けたのを今でも覚えている。2020年2月、同じ場所に駐輪場があり、自転車の台数はやや少なくなっているが、震災前と同じように通学で利用する高校生の自転車が並ぶ日常が戻った。

駅前を散策する。カフェなど商店が点在するほか、地域住民の交流や経済的な支援を図る復興拠点施設「小高交流センター」も2019年1月にオープン。訪れた当日は平日昼だったが、食堂は働く人もお客も若い人が多く、賑わいを見せていた。

◆福島・相馬市(松川浦周辺)

相馬駅からタクシーを使い、沿岸部へ。松川浦を訪れる。静かな朝。道沿いにたくさんの民宿が立ち並ぶが、平日の午前はさすがに観光客の姿はなく、作業員の受け入れを中心に営業する宿泊施設も多いようだ。かつて海水浴場として賑わっていた砂浜にも、人の姿はない。

地元テレビ局などの報道によると、震災前は松川浦の名物だった潮干狩りも、地盤沈下の影響などで未だ再開のめどが立っていない。とは言え、2016年よりアサリ漁の試験操業が再開し、2018年には松川浦の南北を結ぶ海沿いの市道が復旧するなど、着実に復興は前に進んでいる。隣接する相馬港は物流の拠点として取扱貨物量が年々増えている。

朝日に照らされる美しきマリーナに、新鮮な海産物、いちご狩り農園など、観光資源はたくさんある。海沿いに人が戻るとき、「復興」は次のステージに進む。

◆関連記事

【連載】脱・無関心 バックナンバーはこちら

http://www.beeast69.com/category/serial/mukanshin