国内のロックシーンの最先端を駆け抜け、輝き続けるフロンティアたちの横顔に迫るインタビュー特集「ROCK ATTENTION」。通算34回目は日本クラッシック界の名チェロ奏者が、ロックに挑むグループCanthana(カンターナ)の登場だ。

国内のロックシーンの最先端を駆け抜け、輝き続けるフロンティアたちの横顔に迫るインタビュー特集「ROCK ATTENTION」。通算34回目は日本クラッシック界の名チェロ奏者が、ロックに挑むグループCanthana(カンターナ)の登場だ。

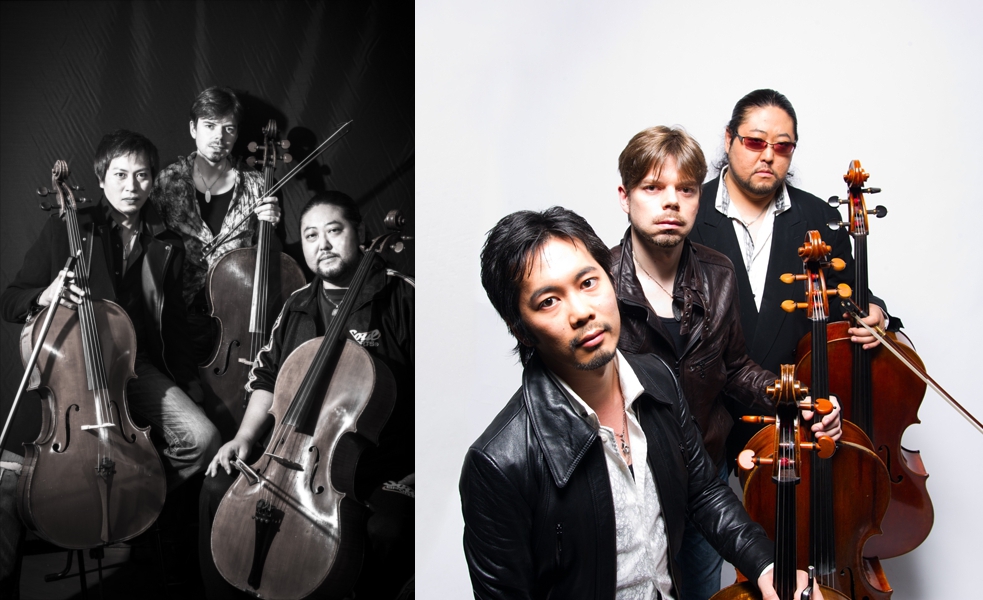

CanthanaはMartin B. Stanzeleit、向井航、弘田徹という3人のチェリストによるグループ。さらに3月からは新メンバーに内田佳宏を迎え、新しいスタイルが加わった。それぞれが国内トップクラスの楽団で首席を担うチェリストとして所属する、まさにエキスパートたちだ。そんな彼らは2014年4月18日にアルバム『Cellmate』をリリースした。このアルバムは全編ドラム、ベースとギターを従え、チェロの三重奏をメインとしてロックの名曲の数々をカバーするという、非常にユニークな作品。

近年はチェロなどのアコースティック楽器単体でロックやポップスという、一見相容れないフィールドにアプローチするケースが注目を集めている。そんな中、同様のグループとして日本からのデビューということからも、彼らの登場は非常に興味深い。だが、クラッシックのフィールドで目覚ましい活躍を上げている彼らが、この新たな挑戦を始めた理由とは、一体どのようなものなのだろうか?

今回は彼らがCanthanaで目指すもの、その真意をメンバーのMartin B. Stanzeleit、向井航へのインタビューよりたずね、クラッシック、ロックといったジャンルを超えてアプローチを試みる意義、及びその経緯などに迫ってみた。

Martin B. Stanzeleit

ドイツ出身。エッセン国立音楽大学を首席で卒業。フォルクバング・コンクールに入賞。1998年夏より、広島交響楽団の首席チェロ奏者に就任。広島交響楽団主席チェロ奏者を務める傍ら、カンマーフィルハーモニーひろしま、オンリーチェンバーミュージック、クレイジークラシックス主宰など活動の幅を広げており、その活動により財団法人けんしん育英文化振興財団から「県民文化奨励賞」を受賞。2013年にT-Bolanの森友嵐と共演。さらなる活躍が期待されている。

向井航

東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校卒業、同大学を経て2000年、ハンガリー国立リスト音楽院に留学。2005年、バイオリンの室屋光一郎と「クラスタシア」を結成。2006年、アルバム「偉大な芸術家への挑戦」をリリース後、東京を中心に名古屋、大阪でもライブ活動を展開。2007年、NHK大阪「ぐるっと関西plus」、FMヨコハマ「オーケストレィディオ」などに出演及びライブ演奏を行う。これまで、X JAPAN、Every Little Thing、大黒摩季、工藤慎太郎、サーカス、Jyongri、タッキー&翼、TUBE、葉加瀬太郎、松岡充、松田聖子、山本潤子、ゆず(敬称略)などの作品のレコーディングに参加。ELT、浜崎あゆみ、Jake Shimabukuro、SOPHIA、木村大(ギター)などのライブ及びライブツアーにサポート出演。2007年より、関西フィルハーモニー管弦楽団首席チェロ奏者を務める。

弘田徹

1997年東京藝術大学卒業。在学中に学内オーディションに合格し、P. ディシュパイ指揮、芸大オーケストラと協奏曲を共演。同大学同声会主催による卒業演奏会に出演。東京文化会館にてM. ロストロポーヴィッチに師事。1998年、新日本フィルハーモニー交響楽団に入団。1999年、アフィニス夏の音楽祭に参加。2004年、新日フィルとBARGIEL作曲「Adagio」を共演。新日本フィルハーモニーのメンバーによる「すみだ弦楽四重奏団」を結成し、JTホールにてデビューコンサートを行う。墨田区、横浜市内の養護学校、小・中学校の授業に参加し、ミニコンサートや音楽教室などのアウトリーチ活動に積極的に取り組む。 このほかにも室内楽、スタジオレコーディングに多数参加。これまでに故 馬場省一、河野文昭の各氏に師事。

内田佳宏

大阪府出身。京都薬科大学入学と同時に学内のオーケストラにてチェロを始める。 異例の遅さから始めたにもかかわらず、卒業後、東京芸術大学に入学。その後同大学院修士課程を大学院アカンサス賞を受賞して修了。作曲・編曲なども行い、学位審査会においては異例の自作曲をプログラムに組み込んだことでも知られている。これまでに林裕、河野文昭、西谷牧人、山崎伸子の各氏に師事。クラシックのみならず、ジャズミュージシャンや和楽器奏者とのコラボレーション、タンゴ、ロックなど様々なジャンルで自在に演奏活動を行うほか、レコーディングやテレビ出演等も多数行う等、活動の幅は多岐にわたる。また学校等への音楽教育事業を精力的に行い、音楽の普及にも力を入れている。自身の作品も高い評価を受け、ポピュラリティと芸術性の絶妙なバランスと評される。

Martin B. Stanzeleit(以下、Martin):そうですね。この楽器を見ると単純にクラッシックの色が見えてしまうかもしれないですけど、「それだけではない」ことを表わす意図で、ロックというキーワードははずせないものだと感じています。

Martin:初めての試みということもあって、自分たちのスタイルを試したところもあり、そう感じられる向きもあるかもしれません。ある意味、僕たちはメロディックロック的というキーワードにはまるもの、を考えているんです。たとえばディストーションを掛けたような音楽とメロディを掛け合わせたような音楽、それをハードなセットで表現するんだけど、かつチェロという楽器で両方を表現するという。加えて「よくあるイロモノ的なグループやコンテンツとして見られないこと」を意識しているんです。その中で僕たちとしてはチェロという楽器がいろんな目的に使えるということを意識して聴いてほしいですね。

向井航(以下、向井):今回、チェロというこのアコースティックな楽器でアルバムを作る、という目的にあたってこだわったのは、もちろんエレクトリックで作られた部分もあるんですけど、極力「アコースティックで表現できる部分」を残したい、という考えだったんです。

向井:そのようにとらえていただいていいと思います。たとえば電気を通した楽器、エレキギターや、最近ではバイオリンなどもありますが、そのほうが弾くのは簡単なんですね。弾く圧力にしろ、弾き方にしろ、力というものをほぼ必要としない。でもそれをアコースティックでおなじ音圧や流れ、気持ちを乗せるということは、ものすごくエネルギーが必要なんです。それこそもうヘロヘロになるくらいに、一音に膨大なエネルギーを掛ける必要がある。それを今回はカバーで、チェロによって実現する。これってとても難しいことで、テクニック的にもエネルギーとしても本当に大変。自分たちみたいにクラッシックをやっている人間でないとできない。だからこそ、そこに挑戦したいと思ったんです。一方で自分たちはそのロックが大好き、っていう思いもありましたしね。

向井:そうですね。近年よく見られる、チェロによるロックやポップスのカバーアーティストと比較されて単純に「こうなんじゃないか」という典型的なイメージを持たれる可能性もあるかもしれないけど、同様のレベルでやる音楽というわけではない。たとえば単純に「エレキギターに持ち替えてやったらいいんじゃないか?」という次元ではないわけで、音楽の進化と発展というものに加えて、そこにもともとこういう楽器でどこまでできるか、かつ回帰できるか?という幅の広さを追求しているんです。

たとえばApocalypticaというバンド(チェロ四重奏でMETALLICAをカバーしたフィンランドのバンド)がありましたが、「あれはロックなのか?」「メタルなのか?」という議論の中で「あれをチェロで弾く意味は何なんだ?」という疑問は当然あるわけです。現在彼らは3人のチェロ奏者と1人のドラマーという構成ですが、つまるところチェロをツインギターとベースの編成にすれば、そのままのサウンドになるんじゃないの?それをわざわざなんでチェロでやっているの?というところなんですね。

向井:我々の中にあるクラッシック音楽という土台、そこから外れないということ。アコースティックの音を残す、アコースティックのスタイルを残して、エレクトリックを使うようなサウンドまで発展するということですね。

たとえば今回のアルバムをさらっと聴いただけだと、もしかしたら表面的なイメージとして「きれいなメロディをきれいに表現している中に、ドラムやベースが入っているだけ」というように見えるかもしれないけど、自分たちとしてはものすごく大変なことをやっているんです。そこには「クラッシック音楽を含めた自分の生き方」すら表現として存在している、そこがすなわち一番「ロックなところ」じゃないかと、自分では思うんです。

向井:弦楽器奏者っていうのは、バイオリンにしろチェロにしろ本当に小さいころからやっていないとできないんです。それはMartinにしても僕にしても、そうやっていたんです。自分がロックとかクラッシックという「いろんな音楽がある」ということを知る前から演奏自体はしていました。その後普段生きている中で、今日に至るまでいろんな音楽に出会ったし、その中で「カッコいいな」と思うもの、特にロックも知ったわけですが、それをやりつつもこの楽器をやっているわけです。

でも当然このチェロはクラッシックをルーツとして持つ楽器なので、我々はクラッシックも通過します。クラッシック音楽というものはもちろん「クラッシック」と呼ばれるだけあって、それが最初の派生であるというのは揺るがない事実。だから、チェロという楽器をやっている中で、クラッシックと呼ばれるものから外れるのは、何の意味もないこと。だからこれは絶対に持ってないといけないものなんです。

向井:我々は後者のほうだと考えています。どちらかというとこの3人のチェリストが「ロックな生き方」を表現していきたい、それこそが、僕はCanthanaの生きる意味だと思っています。そもそも「ロックってなんだ?」と考えたときに、ちょっと強引ですがドラムが入ってベースが入って「電気を通せばロック」というのが一般な分類かと僕は思っているのですが、それに対して我々が考えているのはむしろ「ミュージシャンとしてどう生きるか」というところだと思うんです。僕はこういうチェロという楽器をやっている、これはもう自分とおなじか、それ以上という存在であり、これなしで自分はあり得ないというパートナー。だからこれを持って「どう生きるか?」ということ、それこそ我々が追求するものということになる。

Martin:たとえば「これがクラッシック」「これがロック」みたいな「引き出し」という考えは、僕たちにはないんです。あまりジャンルという考えはない。僕たちが持つ楽器ではどんな音楽でも、たとえばブルースとかジャズとか、なにを弾こうとしても問題ないわけで、「なにをやりたい」かというと、「できるところまではとにかくチェロで」ということ。メロディはもちろんリズム的な部分までね。初めての試みというわけではないけど、実はこれはとても難しいところ。でもできるところまでは全部チェロでやりたい。

Martin:そう、簡単にいうと「僕ら自身がスタイル」ということなんです。僕たちは「ロック」も好きだし、「クラッシック」も好き。でもそのジャンル分けには実はそれほど意味はなく、どんな曲をやっても「僕らの演奏」なんですよ。カバーをやると「どの音」とか「どのジャンルという名の引き出しから出てきた音」という議論は避けられないかもしれない。でも僕らがやると、それこそが「僕らのスタイル」になるわけです。

向井:その中で自分たちのはずさないところっていうのは、チェロっていう楽器を使っているということ、みんなチェリストだということですね。それで今Martinが言ったように「僕ら自身がスタイル」ということになるんです。

Martin:見方を変えると、そもそも、ロックに楽器の制限はないですよね?たとえばフルートを入れたって全く問題ない。僕たちはそれよりさらに一歩先の発想で、全てチェロで表現するという恰好なわけです。どうしてもできないところだけは、その音をほかに頼るところもあるけど、結果的には単に「ここはチェロで遊んでみたんだろ」なんてところには行きつかない。それが大事なところなんです。

Martin:見方を変えると、そもそも、ロックに楽器の制限はないですよね?たとえばフルートを入れたって全く問題ない。僕たちはそれよりさらに一歩先の発想で、全てチェロで表現するという恰好なわけです。どうしてもできないところだけは、その音をほかに頼るところもあるけど、結果的には単に「ここはチェロで遊んでみたんだろ」なんてところには行きつかない。それが大事なところなんです。

向井:チェロについて補足すると、クラッシックというジャンルの中でこの楽器は、非常に表現の幅が広い。バイオリン、 ビオラ、コントラバスという楽器と比較しても、これだけの音域や表現というのはできないんですよ。クラッシックをやっている方はみんな認識されているはずですが、バイオリン四重奏っていうのは、サウンドとしてはすごく上の音域だけのサウンドだけになるし、 ビオラはその次の音域、コントラバスはまあ高い音域も出るけど、それと比較してもチェロの三重奏、四重奏っていうのは、すごいサウンドなんですよ。

向井:そう。特に弦楽四重奏という、バイオリン二人に ビオラ、チェロという構成は、もっとも完成度の高い構成として多くの作曲家がこの編成での曲を残しているんですが、そのサウンドが一番完成度が高くて素晴らしい。それは僕の考えや多くの弦楽器奏者に共通していることで、中でもチェロの合奏により得られるサウンドの厚みとか音色がどれだけ優れたものかは、長いクラッシックの歴史の中でも周知のことだし。だからある意味、チェリストが集まれば「なんでもできる」んですよ。これは、ほかの楽器奏者ではできないことなんですね。

向井:そうですね。今回はカバーで、あくまでこれは最初の取っ掛かりということでリリースするけど、我々はその先を見ています。今後いわゆるロック側、「おそらく世間一般で定義されるであろうロック」、それを好む人から見ても、いわゆるロックの人間だけでは絶対できなかっただろうと思われるカッコいいもの、音楽が作れる、そんなところまでいかないと意味がないと思っているんです。つまり、いわゆるロックというフィールドそのものを目指しているわけではないけど、そこから見てもこれだけカッコいいと思われるものを作りたいんです。

クラッシックって「コンサートホールできれいな格好をして演奏するのを聴く」というものだと思われているかもしれないけど、声を大にして言います、「それは違う!」(笑)。我々が作るものにどれだけの幅があるのか?ということを、「ロック側の人」に見せつけたいくらいの気持ちなんです。極論として「どこから見てもカッコいい!」っていうものでありたい。

向井:そうですね…たとえば先程「ロックといわれない分類の音楽が出てくる可能性もあるんじゃないか」という質問がありましたが、ロックがいわゆる「電気を通して作っているような音をやっているもの」という中で「じゃあ3人でアコースティックなサウンドでBachの曲を演奏しよう」という話になると、それは「ロックじゃない」という認識をされる方がいるかもしれません。でも我々はそもそもそういう認識はしないんです。逆に「あえてそういうことをする」ことこそがものすごくカッコいいロックの一つなんだ、ということを表現したいと思っているんです。

向井:まさしく。まあそうは言っても今回、キーワードとしてロックというものが最初から出てきているので、こういった認識をされることは避けられないということも覚悟しているんですけどね(笑)。でもいろんなロックバンド、その中でもメタルは、シンフォニックメタルやゴシックメタルと呼ばれるジャンルがあるくらいで、かなり影響を受けているはず。クラッシックの曲を土台としていろんな曲を作り演奏するケースも多いですよね。それは結局、ルーツとなるクラッシック音楽からの派生ということではないでしょうか。同じようなことはほかの音楽にも言えると思うんです。

たとえばメタルバンドに対して、もともとどういう曲だったんだろう?ということをある曲に対してたどってみると、「Bachの『トッカータとフーガ』だった」とかいうことがあるかもしれません。でも、そのもとの曲を彼らには演奏できないでしょう。その点、我々にはそれができる。それが他とは全然違うところだと思うんです。本当にクラッシックというころまで回帰できるということ。原曲をアレンジして、作り直してロックバンドが演奏するという方法もあると思いますが、それをもっとクラッシックにして、「言葉の意味」としてクラッシックにしたものを純粋に演奏してこそがロックという考え方からすると、まさにそれこそ一番「ロックなもの」だろう、と。我々は今の時代にそれができる。そんな風に僕は思うんです。

向井:そもそも「ロックとは」という答えと同様に、「クラッシックとは」と考えるとどうでしょう?たとえば300年前に「ロック魂」を持っていた人がいたかもしれないわけですよね。今でいう「ロック魂」を持った人が作ったものは、実は今でいうクラッシックでもある。今でも演奏し続けられている。だから、もともとクラッシックの曲を「ロックなんだぜ!」っていう感じでプレーしている、そんな感じなんですよ。電気を使っていない分、余計にそう思うんです。全てが人力、筋肉であり、体だけを使ってやっているっていうところが、「これだけスゲェんだぜ!チェロっていう楽器を見ただけで、なめんじゃねえぞ!」っていう感じで(笑)

向井:いや~まさしく偏見ですね(笑)。僕はもちろんオーケストラに所属して演奏しているのですが、たとえばいろんなロックやポップスのレコーディングの仕事を大学のころからやってきたんです。いろんなバンドのサポートとしての仕事もしてきました。その現場で感じたのは、クラッシック業界から見た時にいわゆる「向こうの楽器の人」と表現される、ロックで使われるギターやベース、ドラムの人は、こっちのことを「クラッシックしか知らないんじゃないか?おまえら、ロックってなんだか分かっているのか!?」みたいなことをと思われているようだ(笑)、ということ。

僕が20歳くらいのときでしたね。ストリングスを入れたい、ということで参加させてもらった現場で、実際に今話したようなシチュエーションがあったんです。当時は「俺はロックも大好きだし、いろんな音楽を聴いたつもりでもある。なのになんでそんなことを言われなければいけないんだ!?」って思っていましたね。もちろん、完全にロックをわかった気でいたわけではないですけど、こんなに僕はロックが好きだし、かついわゆるクラッシックばかり聴いているわけではないのに、と。

向井:これを言うのは正直自分はとても恥ずかしいのですが(笑)、ちょっとミーハーっぽいけど、僕はX(X JAPAN)が大好きなんですよ。

向井:そうなんです。XのYoshikiは本当にクラッシックの素養を持っていて、ピアニストとしてピアノを演奏するくらいの人で、まさしく彼の作るものはクラッシック音楽の教育を受けた人の作る音楽なんです。そんな意味で僕たちとおなじ道をたどっている。彼はクラッシック音楽をピアノから学んでいるのですが、その成長の過程が楽曲からすごく見えてくるんですよ。それからあんなカッコよさというか、ロックバンドへの発展というものもある。

クラッシックの要素を取り入れても、いわゆるロックファンに受け入れられる。つまりクラッシック音楽っていうものを学んだことがない人から見ても、あれはカッコいいと思われているわけじゃないですか。逆にわかる人にも「Yoshikiはこういう発展があってここにいるんだ」「こういう手法を使っている」「こういう曲からの発展だ」っていうのが見えるわけです。そして、あの音楽にたどり着いている。そのすごさとカッコよさっていうものに、影響を受けているといえば受けていると思いますね。

向井:いや~自分がこんな音楽をやっている中でどんなのが好き?って聞かれて「X」って答えると、普通はちょっと変わったやつだなって思われるというか(笑)。思われがちというかね、僕は大好きですけど。彼らの音楽を好きになったのは中学生のころくらいだったかな。

Martin:僕のほうは、確かにドイツの実家にはみんなクラッシックだけを聴いていた人ばかりがいましたが、個人的にはロックがとても好きでした。最初はDEEP PURPLEが好きだったし、そのあとはIRON MAIDENやその時代の音楽がとても好きでしたね。中でも一番好きな音源は、DEEP PURPLEがロンドンのオーケストラと共演したもの。キーボードのJon Loadがオーケストラと組んで協奏曲を作っているんですよね(『Concerto for Group & Orchestra』:1969年リリース)。それを聴いたときに、「あっ、(クラッシックとロックって)つながっちゃうんだ!」っていう強い衝撃を受けましたね。それがすごく印象的だった。当時はそういうものはまだドイツにはあまりなかったし。

そのあとはSCORPIONSがベルリンフィルハーモニック管弦楽団 と共演したり(『Moment of Glory』:2000年リリース)、METALLICAがサンフランシスコ交響楽団と共演したり(『S&M』:1992年リリース)。最近なんかはすごく増えましたよね。それからロックとクラッシックの融合的なもので最たるものとしてはEmerson, Lake & Palmer。ロシアの作曲家であるMussorgskyの「展覧会の絵」っていうクラッシックの曲があるけど、それを彼らはロックとしてプレーもしたし、そういうクロスオーバー的ジャンルを聴いたときにすごく強い印象を感じましたね。

Martin:逆の視点から見ると、先程の彼(向井)の話でもありましたが、メタルバンドは結構クラッシックを好んで聴く人って多いんですよ。SCORPIONSからつながってドイツではHELLOWEENとか、そういうものはかなりあるんです。このつながりを見つけたときにはすごく嬉しかった。でもみんなとおなじことをやっても、趣味としては楽しいかもしれないけど、それだけでは違うとずっと思っていた。ほかの人のマネをするだけでは満足できない、それはすごく大事なことだと思っていますね。

向井:いや~一概に「こういう理由」と言えるものでもないと思っているので、何とも言えないのですが、当然インパクトという部分でも衝撃というものは少なからずあるかもしれません。たとえば人を好きになるのと一緒で、本当に好きな理由は説明できるものではないですし。ただ「カッコいいなぁ」って思ったり、それを聴いてすごくワクワクしたりっていう気持ちだけ。なので説明はしにくいものだと思うけど…

Martin:でも確かにロックの直接的な感じは好きですね。クラッシックのオケ(オーケストラ)だと、合わせるというところですごく努力しないといけないし。ソロのチェリストでは有名な人でMischa Maiskyという人がいますが、ロックスターみたいなヘアスタイルで、プレーするときもワーっと激しいパフォーマンスをするわけですよ。それは「(彼は)どんな曲を選んでもいいんじゃないか!?」っていう感じなんだけど(笑)、ロックでもクラッシックでも、そういう「パワー感」っていうのが僕は好き。オケの中だとやっぱりそういうエネルギーっていうのは減らして、みんなのために弾かなければいけないしね。

向井:そうですね、全くないです。またXの話になりますが、彼らの曲で「ART OF LIFE」という、30分くらいの長い曲があるんです。あれはロックバンドながらシンフォニーを入れた曲を書いたものなんですが、それを聴いたときに僕は、いろんなことを感じましたね。

たとえば弦楽器でレコーディングされれば「クラッシック」と分類されるのか?と考えたときに、例として以前メタルのギタリストであるYngwie J.Malmsteenが、日本に来てオーケストラをバックにプレーしたことがありました。(2001年6月、渋谷オーチャードホールにて新日本フィルハーモニー交響楽団と共演)。カッコいいと思ったけど「あれはクラッシックなのか?」と聞かれれば、まさにあれは「クラッシックでもある」わけです。

向井:そう、そのとおりなんです。僕は映像しか見ていないけど、「それじゃああれはどっちですか?」という議論自体は、実はあまり意味がなく、なにかあの迫力とかってメチャクチャカッコいい!っていうだけなんです。加えてあれは我々がやっているものとは全く逆のアプローチなんですね。ロックのフィールドからクラッシックを引き込んでいるというか。

Martin:彼はもう、神様みたいな存在ですよ、80年代のロックシーン、メタルシーンの中でね。高校生くらいで彼に出会った僕らからしてみれば。彼の音楽はとても美しいし、そこからもすごく影響を受けた気がします。僕もメタルはよく聴いていて、80年代はMETALLICAみたいな音楽が流行っていた中で、彼の音はすごくメロディックな音楽。もうメタルだ、ギターだっていうことは関係なく「音楽」がすごく響く。つまりはロックだクラッシックだっていうのも関係ないんですよ。そんな中で「この音楽が好き」ということは強く感じました。その影響は「それをチェロで表現したい」という思いにつながっていますね。

Martin:おっしゃるとおりですね。今回アルバムを作るときに、ロックといえばギターのパワーコードとドラム、それだけで見えてくるカッコよさってあると思いますが、それをわざわざ「なんでチェロに置き換えるのか?」というのは、実はかなりみんなで議論したところなんです。

近年では先程話に出てきたApocalypticaや2 Cellosなど、ほかのチェロバンドのスタイルにはちょっと「目立ちたいって思っているんじゃないか」くらいの雰囲気を感じていたんですよ。要するに主にギターパートをギターじゃないもので弾いているというところで。まあ当然僕たちも、目立ちたいとは思っていますけどね(笑)。でも重点はそこではなく、もっと自分たちはチェロで演奏するという意味を深く掘り下げたいと思ったんです。

Martin:最初に僕が個人的にイメージしたのは、「チェロで遊んでいるところ」みたいな見せ場を作るのではなく、結果を想像して「こういう響きを作りたい」というものなんです。そのアイデアからまずいろいろ編曲、そしていろいろと試行錯誤する。完成するまでの道は本当に長かった。最初にテスト録音したときには笑っちゃうくらい、「こりゃ売れないでしょ!?」って感じで(笑)。本当にここは難しいところでしたが、あきらめず結果をずっと想像しながら考えていたんです。

Martin:たとえばわざわざ「単純にギターでできることをチェロに置き換えた」というのではなく、チェロでできるリフみたいなものを追求しました。それであのサウンドができている。だから単なるコピーではないんですよ。たとえば「(弾き方として)この部分はこういう弓の置き方をしよう」みたいな。ギターのパワーコード一発のストロークでできてしまうような響きを、「5度のハーモニーの部分だけ弓の置き方を考えて弾けば違った迫力のあるサウンドか作れるかもしれない」みたいなことを考えもしました。ものすごくいろんなことを考え、響きを研究したんですよ。

Martin:そう。だから原曲では単純にパワーコードで演奏されているパートが、実際にはそんな響きにはなっていない、複雑なコードになっているところもあるんです。逆にいうとCanthanaが作ったリフ感をギターで表現しようとするのは、かなり難しいという自負がある。チェロは、ギターの音域はフォローしているので、音域を出すのは問題ない。でも単なるカバーではない、それぞれの特色を出すためのアレンジなんかは本当に苦労しましたね。

Martin:そうですね。でも、安直に見られたくないというプライドも、ものすごくありましたし。新しいスタイルを作るバンドは、たとえばMETALLICAが10年、15年前に活動を始めたときは全然スタイルが違ったわけじゃないですか。

だからスタイルを想像しながら、少しずつでもそのスタイルに近づくように作業を進めて、今回のアルバムはすごいものができたと思っているんです。正直に言えば自己満足的なところもあるし、まだまだやりたいこともあるけど、それを差し引いてもいろんな響きを作れたと思っています。

向井:楽器の奏法でいろんな工夫をするという点について、たとえば例としてJeff Beckというギタリストがいますよね?彼は「ギターでどこまでやっちゃうの?」と思わせるようなサウンドを聴かせてくる。だから僕もチェロでそんな「どこまでできるか」というところも目指せていけたら、と思っています。まあ今回はカバーしか弾いていないし、もちろん土台となるものとしてアコースティックなところまでを今回は基本にしているけど、たとえばそんな彼みたいなことができれば面白いな、とも思っている。今回のアルバムの中でも、いろんな効果音だけでなく、いろんなチェロだけで出している特殊な効果音、奏法は駆使していますしね。

Martin:そうですね。「このグループじゃないと、こういう響きは出ない」というものになっています。

向井:もちろん。発展もしていきたいと考えています。で、最終的な目標としては先程も言った、「ロックな人から見ても『なんてカッコいいんだ!?』と思わせられる音楽」。僕らが「もとはクラッシックの人間」という風に分類するならば、そんな僕らがロックを見て「カッコいい!」と思わせられた、そんな衝撃を、逆に「もともとロックの人間」という人に与えられる、そんなイメージが自分たちにはあるんです。

Martin:そんな可能性をドンドン追求していきたいね。本当にこれからも楽しみなんですよ。

Martin:単純に「チェロの仲間」=Cello+mateですね。自分たちのことです。その自分たちの始まり、的な意味合いで。

Martin:たとえばカバーする際に、原曲のイメージはとても素晴らしいと思うことは当然だと思いますが、自分が弾くときには一度それを忘れるようにしています。曲に対して「この曲がメチャクチャ好き!」とかいう思いがあって、できるだけ原曲に忠実に、みたいなことを考えると、結果的には原曲にはかなわないわけですし。

曲よりは自分たち自身のイメージ、響きにずっとこだわり、想像していろんな模索をしながら作業を進めたんです。それは決して原曲の位置づけを低くするというわけではなく、単に「別のもの」と意識すること。それは選曲に関しても強く意識して行いましたね。選曲リストもメチャメチャ長いものを作って「ああでもない」「こうでもない」と考えて。

Martin:そうですね。もちろんどの曲にも思い入れはあるんですけど、あくまで自分たちの響きを表現できるという部分が優先。メロディやハーモニーがね。たとえば今回選曲した「Dreamer」のOzzy Ozbourne。彼はまさに「メタルを作った」世代の人ですよね。そんな人の曲を入れたいとも思って。

Martin:ありました。最初は10曲以上の選曲をしていて、その中で「どれが一番いいかな」とか考えながら。でもやっぱり初めての試みだったから。前例がないものへの挑戦でしたし。

Martin:確かに。自分たちのルーツに近い位置づけではありますね。

Martin:大分以前から生音だけで、3人で合わせていたんですよ。そのときからの選曲。それがすごく楽しくて、そこで意見を合わせた感じだったんです。そういう意味で先程も言いましたが、「曲のスタイル」というよりも「自分たちのスタイル」なんです。自分たちのスタイルで演奏するだけ。だからそういう意味では「これはポップスだからやらない」とかいった意向はないんです。

向井:まあでもやっぱりこういうのは、逆に言えば「こんなバラエティに富んだスタイルもできる」という可能性を持っているということを示したかったという思いもあり、そういうアルバムにしようという考えもありました。だから今後は本当に注目してもらいたいですね。

Martin:確かに。ただ、これを選曲したのは「ロシアのポップスだから」という観点からなんです。ドイツなどのポップスに比べると、ロシアのポップスってとても個性的で面白いという印象があり、是非入れてみたいという思いがあったんです。

Martin:いずれ、オリジナルの楽曲を作りたいと考えています。今回は、このトリオの可能性を示すというコンセプトのもと、カバーという恰好でアルバムを制作しましたが、さらにその可能性を広げるという意味で。カバーもやりつつ、オリジナルの楽曲もね。それでいずれはクラッシックファンだけでなく、もっと幅広く誰もが楽しめるものを作っていきたいと思っています。

インタビューで感じられた彼らの印象としては、Canthanaというグループで目指すものだけでなく、クラッシック奏者、チェリストとしての意思、そして生き方というところまで、メンバーそれぞれの意思のブレが見られないということだ。

インタビューで感じられた彼らの印象としては、Canthanaというグループで目指すものだけでなく、クラッシック奏者、チェリストとしての意思、そして生き方というところまで、メンバーそれぞれの意思のブレが見られないということだ。

音楽に対してストイックに向き合うということは一流プレーヤーの条件ではあるが、それは単なるテクニックや雰囲気という表面上のものだけではない。個々の人生にまで大きくのしかかる課題として、真剣に向き合うこと。その意味で彼らのブレない意志は、彼らが作り上げる音楽を、決してうわべだけのインパクトにしない、深みのあるものとしている。

音楽を議論する上で、残念ながらジャンルという概念をないものとしてしまうことは、現在の世の中では考えにくいことであるが、注意深くその真意を探ってみると実はジャンル分けという定義自体は曖昧で、明確に音楽をいくつかのフィールドに分割してしまうこと自体が困難であることがわかる。その意味で、Canthanaを構成するメンバーたちの思いの中にあるボーダレスな感覚は、実はごく自然な認識であるようにも見える。

また、それは単なる音楽だけにとどまるものではなく、生きる上で触れるもの全てに関係する出来事ではないだろうか?『Cellmate』より聴かれる音は、旋律こそおなじであれ、まるでオリジナルのサウンドとは別のもののようにも感じられる。そこには明確なCanthanaの意思が反映されているからにほかならない。是非一度彼らのサウンド、「ロック魂」に触れ、ジャンルという考えや音楽と生きることがつながる意味を、改めて考えてみてもらいたい。

なお、4/18(金)から公式サイト、Youtubeではアルバム『Cellmate』の中からメイン曲「High Enough」PVが公開されている。先行してリリースされたiTunes版やハイレゾ音源バージョンも併せてチェックし、「Canthanaスタイル」に触れてみてはいかがだろうか。

発売日:2014/04/18

【収録曲】

M01. Sleepwalkers Dream(Delain)

M02. Far From the Edge(Elysion)

M03. High Enough(NEMESEA)

M04. Dreamer(Ozzy Osbourne)

M05. Young Girl(Bruno Mars)

M06. We Work in Bars(The Chap)

M07. Ya Soshla S Uma(All the Things She Said)(t.A.T.u.)

M08. Tainted Love(Soft Cell)

M09. Emissary(Fyrefly)

M10. To France(Mike Oldfield)

http://canthana.com/

https://www.facebook.com/canthana.cello

◆Myspace

https://myspace.com/canthana

◆iTunes

https://itunes.apple.com/jp/album/cellmate/id830046452

◆cdbaby

http://www.cdbaby.com/cd/canthana

◆関連記事

Canthana『CellMate』

http://www.beeast69.com/serial/simple/101746

【NEWS】ロックのスピリッツを持つスーパーチェロトリオCanthana(カンターナ)のファーストアルバム!

http://www.beeast69.com/news/rockinfo/99245